Judul di atas ini sungguh merepresentasikan apa yang saya rasakan, sepertinya Little Women (2019) menjadi film drama klasik pertama saya. Setelah mengingat dengan seksama, ya, rasanya tidak ada film dengan gendre drama klasik yang pernah saya tonton.

Mungkin juga karena saya baru merasakan ambience film seperti ini. Malah, tetiba saya ingat, ambience seperti ini muncul ketika menonton Dead Poet Society (1989), yang filmnya rilis jauh dari Little Women versi 2019. Bukan apa-apa, artinya Little Women ini berhasil mempertahankan ambience otentik dari ceritanya, tidak jatuh nge-pop ala Hollywood masa kini (Hollywood masa kini yang banyak menyisipkan glorifikasi aktivisme, yang seringkali, jatuhnya, klise.

Sok tau bgt ye gue...).

Little Women merupakan adaptasi dari novel Louisa May Alcott yang dipublikasikan tahun 1868 dan 1869 (menurut info dari Wikipedia, novelnya dipublikasi dalam 2 volume). Saya kurang tahu mengenai novel-novel yang rilis sekitar tahun tersebut, namun sepertinya, novel Little Women banyak memberikan pengaruh pada pembaca sastra Amerika saat itu, khususnya pada tema idealisme perempuan, yang merupakan barang baru pada masa itu.

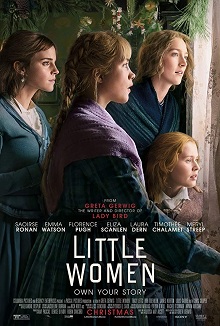

Secara singkat, film ini menceritakan tentang March bersaudara - Meg, Jo, Amy, dan Beth - dan kehidupan mereka sebagai perempuan Amerika pada masa Civil War. Meski cerita ini dibuat jauh dari era milenium, menurut saya, tetap memiliki relevansi dengan realita jaman sekarang. Mungkin karena transisi setiap manusia tidak pernah berubah dari jaman ke jaman, transisi dari masa kecil ke kehidupan dewasa. Juga pergulatan perempuan tiap jaman, jangan-jangan selalu memiliki kesamaan, sehingga pergulatan yang muncul dalam cerita ini, nyatanya, kita juga familiar dengan pikiran-pikiran tersebut.

"Amy March: ... So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition, because it is. It may not be for you but it most certainly is for me."

Baik, kita

obrolin soal filmnya ya...

Saoirse Ronan selalu menjadi favorite ku *love*. Sejak menonton Lovely Bones (2009), saya selalu menganggap Ronan seperti the hidden gems (

duileeh...). Bahkan pada scene pembuka saja, saya sudah jatuh hati,

gemas ya... Oh, tapi itu sebelum Florence Pugh bersuara pada dialog pertamanya, setelah itu, saya setuju kalau Pugh layak diganjar nominasi Best Supporting Actress pada Oscar 2020 ini.

Belum lagi Timothée Chalamet (

monmaap nih, sampai sekarang saya masih bingung nyebut namanya,

calamet gitu ya?

calamet ulang tahun), yang hype-nya terus menanjak sejak The King (produksi Netflix, setidaknya itu pertama kali saya tahu Chalamet). Bukan hanya hype, Chalamet ini, good...

Jajaran pemain yang memanjakan mata, ditambah set kostum yang, aduh,

bikin senang deh liatnya...

Untuk plot ceritanya yang maju-mundur, maafkan kelemotan hamba, pada awal-awal cerita tercecer, kebingungan apakah scene ini flashback atau bukan, untung saja cerita nan manis ini mengalun seperti layaknya musik, lama-lama kita paham ritmenya.

Plot maju-mundur ini, saya sadari merupakan cara Greta Gerwig, sang sutradara, menggambarkan transisi kehidupan March bersaudara (

sepertinya begitu ya...). Kehidupan masa kanak-kanak yang penuh mimpi, optimisme, kenaifan, ambisi, menuju kehidupan dewasa, dimana mereka kemudian akhirnya harus berkompromi dengan banyak hal.

"Marmee March: I hope you'll do a great deal better than me. There are some natures too noble to curb, too lofty to bend."

Saya suka cara Gerwig mengakhiri cerita ini. Alih-alih menjadikannya

"fairy tale", Ia justru, seperti melemparkan pertanyaan balik pada penonton, "ending seperti apa yang kalian inginkan?".

Seperti halnya kita pada titik balik kedewasaan, "kehidupan macam apa yang ingin kita jalani?"

Score: 4/5